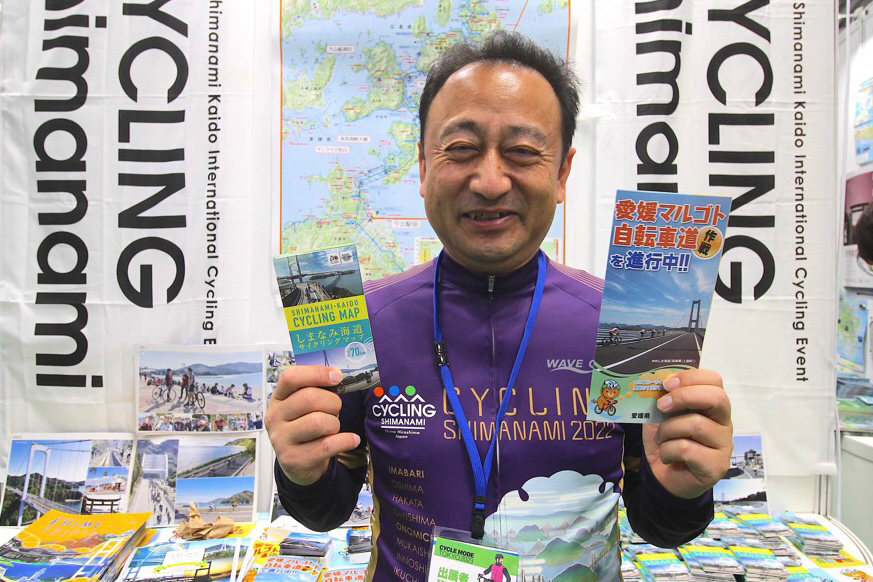

金籠事務局次長(右)と筆者

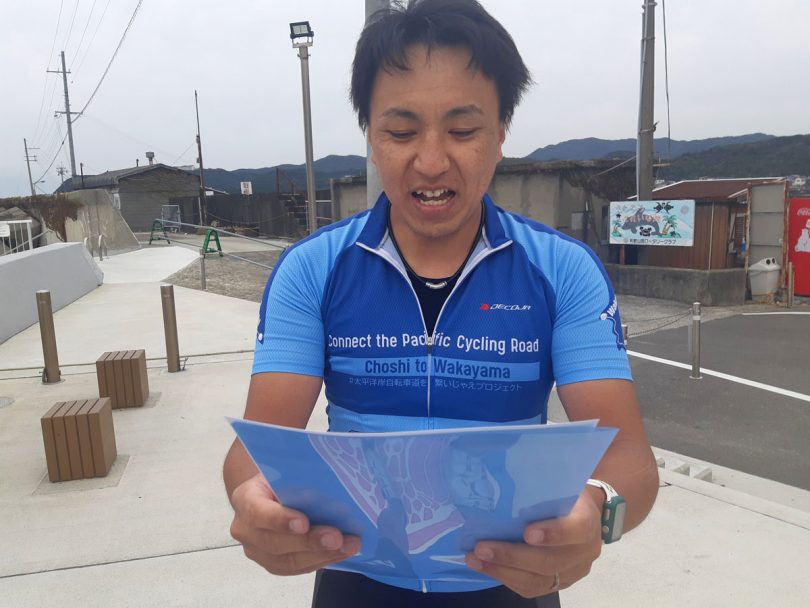

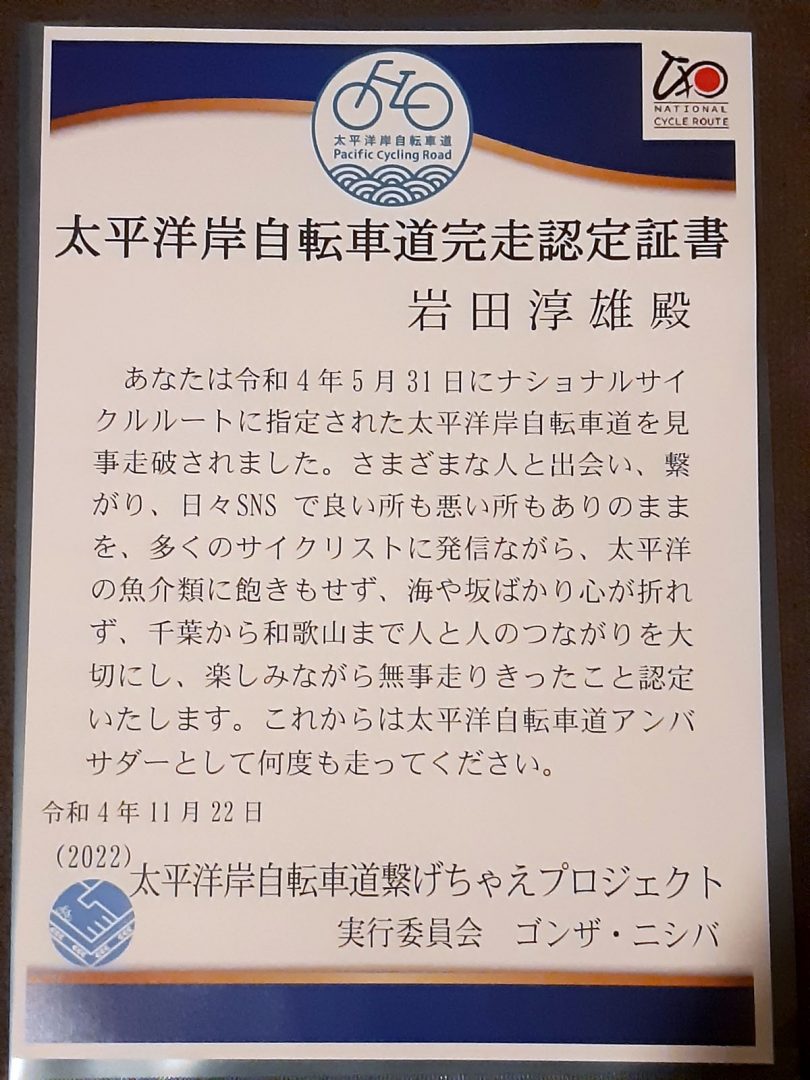

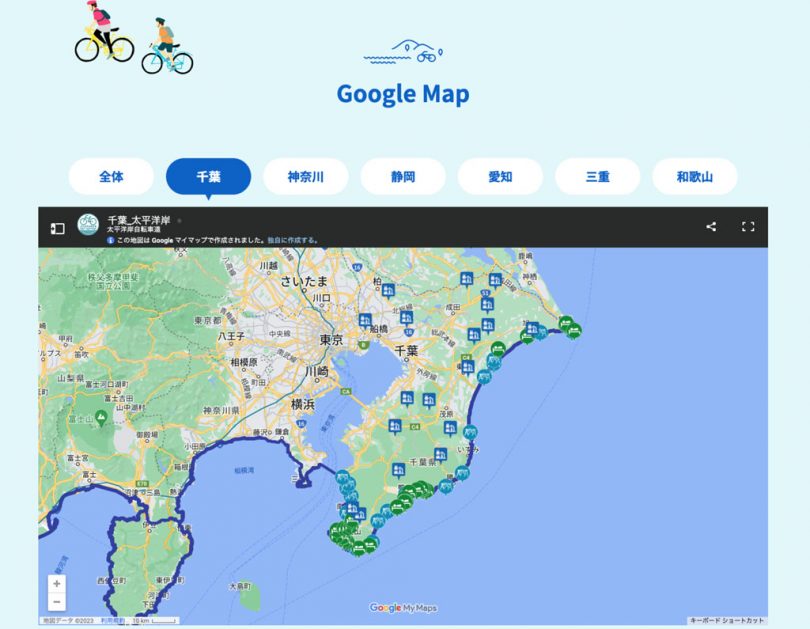

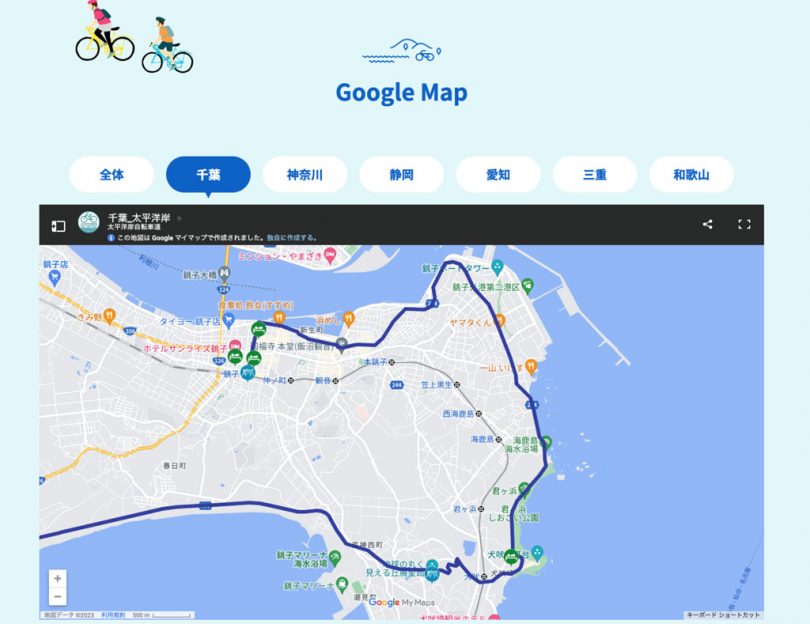

2022年秋にナショナルサイクルルートである太平洋岸自転車道を全ルートを実走調査した経験をもとに、その全容を紹介していくシリーズ。今回はついに最終回!

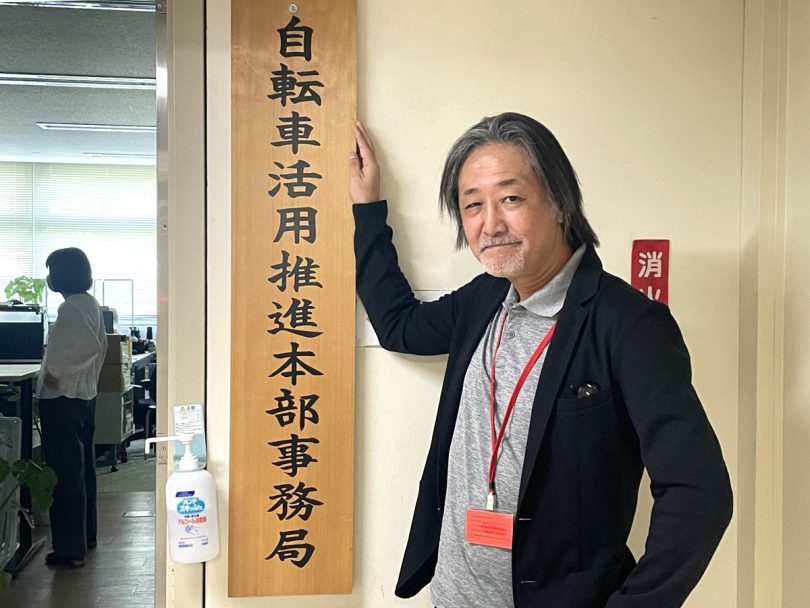

太平洋岸自転車道そしてナショナルサイクルルートの総元締めである自転車活用推進本部の金籠事務局次長に、この太平洋岸自転車道の成り立ちなどについて聞き、これまでの取材のなかで感じた疑問をぶつけてみた。

初めての国土交通省訪問

東京・霞が関にある国土交通省に初めて足を踏み入れた。ずっと自転車メディアの仕事をしてきたが、案外こういうおカタいところに来る機会はないものだ。目指すは霞が関合同庁舎3号館にある道路局。どんなところだろうと思っていたが、意外にフツーのオフィスビル。厳重な警備をくぐり抜けて、いやちゃんと手続きして館内へ。中はやはりお役所っぽい感じ。この道路局に事務局を置くのが自転車活用推進本部だ。

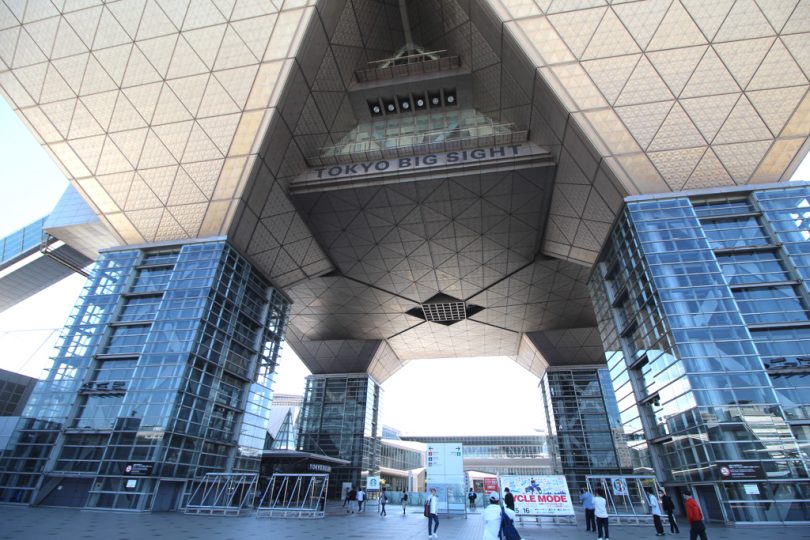

案内された会議室で待っていると、にこやかに現れたのが金籠史彦さん。ナショナルサイクルルートを牛耳る、いや統括する自転車活用推進本部の事務局次長であり、道路局の参事官という肩書きも持つ。金籠さんとは業界のイベントやサイクルモードの取材などで何度かお目にかかっていて、「太平洋岸自転車道のことでインタビューさせてもらえませんか?」と聞いたら、「いいですよ! メールでスケジュール調整しましょう!」と二つ返事で引き受けてくれた。気さくでいい人だー。

ではさっそくインタビュー開始!

金籠史彦(かねこ ふみひこ)さん。自転車活用推進本部事務局次長、国土交通省道路局参事官。1976年東京都生まれ。東京大学経済学部卒業。大学時代にアメリカ大陸横断をするなど根っからのサイクリストである一方、熱心な鉄道マニアとしても知られる。愛車はアンカーのロードバイク、RS9

自転車には人を動かすチカラがある

岩田:太平洋岸自転車道は昭和の時代に大規模自転車道のひとつとして計画されて、一部区間で供用されながらも全線がつながることはなく最近まで来ました。そして平成の最後になってナショナルサイクルルートの指定を受けるべく再整備を進め、現在に至っています。そもそもいつ誰がこの太平洋岸自転車道ってものを考えたんでしょう?

金籠:太平洋岸自転車道は歴史が長くて、昭和40年代からその動きが具体化してきたものです。その発端まではわかりませんが、マイルストーン的なところでいうと、昭和44年に財団法人自転車道路協会が当時の建設大臣に「太平洋岸自転車道建設に関する陳情書」という要望書を提出した。

当時はモータリゼーションが右肩上がりで進んでいる世の中でしたが、それでも欧米の事例を参考に、青少年の健全な育成のために、サイクルツーリズムを通じて学びながら楽しみ、地域とつながっていかなければならない、ということを考えていた方々がいたんです。そういう方々が熱い思いを陳情書にのせて訴えた。

今は自転車活用推進法もできて、サイクルツーリズムの普及なんてことが少なくとも異端扱いはされない世の中ですが、当時はすごく斬新な考え方だったと思います。

岩田:そのころって第1次自転車ブーム、バイコロジーブームって言われてたころですね。

金籠:まさしくそのころだと思うんです。メディアや市民活動でも盛り上がったサイクリングブームのなかで、やはりインフラもしっかりしなければということで、それが発露したのがこの陳情書です。

そしてそれが実を結んだのが、その翌年、昭和45年にできた「自転車道の整備等に関する法律」。これが大規模自転車道を事業として進めていく根拠となった法律なんです。これを推し進めたのが自転車道路促進議員連盟という、いまでいう自転車活用推進議員連盟と同様の、やはり超党派の国会議員で構成された組織。当時の建設大臣だった遠藤三郎先生が会長でした。

記録によると法案は全会一致で決まったそうですよ。政局ではなくて国民の健康や文化、青少年の健全な育成といった崇高なテーマに、議員立法として党派をまたいで取り組んでいった。これは今と同じ状況です。50年の時を超えて、自転車を通じてまだまだやらなきゃいけないねという同じ思いがあるというのは、すごいなと感じますね。自転車には多くの人を動かすチカラがある。

ちなみにこの遠藤三郎先生の秘書だったのが現在自転車活用推進議員連盟会長の二階俊博先生。つまりこの「自転車道の整備等に関する法律」の策定のために奔走されたのが二階先生だったんです。ですから今の太平洋岸自転車道に関してもすごく応援していただいていますし、ここには先生の魂が入っているんですよね。

岩田:おおー。なぜ二階先生は自転車にそんなに熱心なんだろうと思っていましたが、そういう経緯なんですね。

金籠:太平洋岸自転車道は二階先生のライフワークとも言えます。そして昭和45年に日本中にサイクリングロードを作っていくぞという、そういう法律ができて、そこに理念と枠組みを作って予算をつけていった。その結果、昭和48年に大規模自転車道整備補助事業として結実した。そしてペダルがしっかりと回りだした。ここから太平洋岸自転車道の具体的な整備が始まったんです。

インタビューは国土交通省内の会議室で行われた

サイクリングロードではなくサイクルルート

岩田:大規模自転車道って昭和の時代に作られて、そのまま打ち捨てられてたイメージがありました。草が生え放題だったり、砂が溜まっていたり。そのあたりのケアができずに、なかなか使いづらい道だった。それが今になってナショナルサイクルルート目指して再整備されて、すごく活性化しました。

金籠:当時大規模自転車道としてやろうとしていたのは、いわゆるサイクリングロード。今もありますよね、海岸沿いなんかにある自転車歩行者専用道。でも独立した道路を建設して維持管理し、それを全線でやっていくのはかなりの体力が必要だし財政負担力も必要。ということで岩田さんが言われるような現実になっていた。

岩田:サイクリングロードってそういうもんだと思ってました。

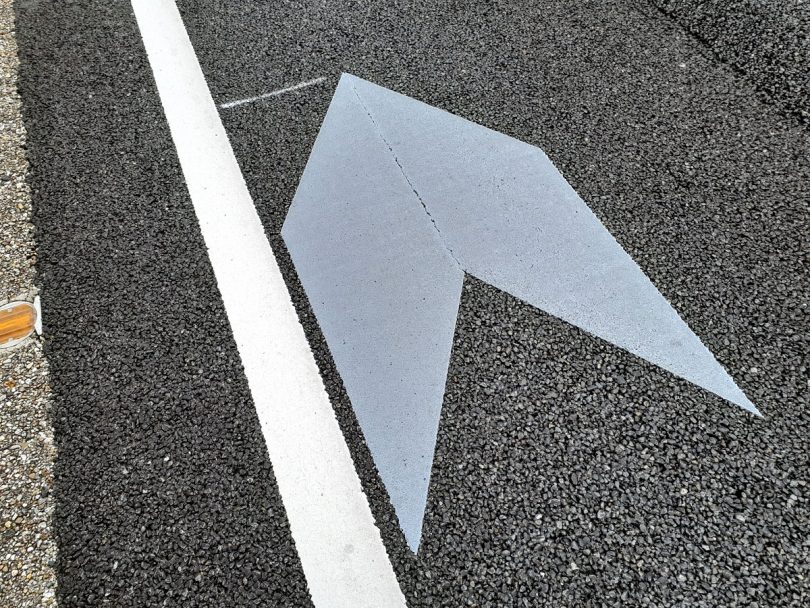

金籠:新しいナショナルサイクルルートの考え方ってのは、大規模自転車道整備事業のものとは違うんです。新しいサイクリングロードをこれから作るってことではなくて、シェア・ザ・ロードの考え方で歩行者もクルマも共存しながら、たとえば矢羽根(矢羽根型路面表示)、たとえば自転車専用通行帯といったインフラを使って、ソフトもハードも最大限整備していくというもの。

そういう考え方の中でブランディングと合わせてやっていくという、つまりサイクリングロードではなくサイクルルートという考え方。

岩田:なるほど、新しく道を作るってことじゃないんですね。

太平洋岸自転車道はサイクリングロードではなくサイクリングルートなのだと再認識させられた

時空を超えてロマンの轍をつなぐ

金籠:今は新しいサイクリングロードをたくさん作るために多額の公共投資をするのは難しい時代になってきています。それはクルマも同じで、当時は道路はどんどん作る時代だった。自転車に関しても専用道路を作るという考え方があったと思うんです。でも今は新しいものをゼロから作るのが難しいなかで、現在ある資産を生かしてソフトで整備していく、そしてPRしていくというように、考え方が50年を経て変わってきた。

そこで一時期メンテナンスやPRが必ずしも十分ではなかった太平洋岸自転車道というものに、ナショナルサイクルルートというブランドの魂を入れることによって、今までメンテナンスなどが追いついていなかったところをもう一度し直す。あとは国道も県道も市道もうまく使って、クルマとうまく共存できるように矢羽根を敷いたり注意喚起の看板を設置したり。そういう形で共存共有していく。でも轍は、ルートはつなごうと。かつてのロマンをトレースするような形で。

岩田:ロマンの轍ですか!

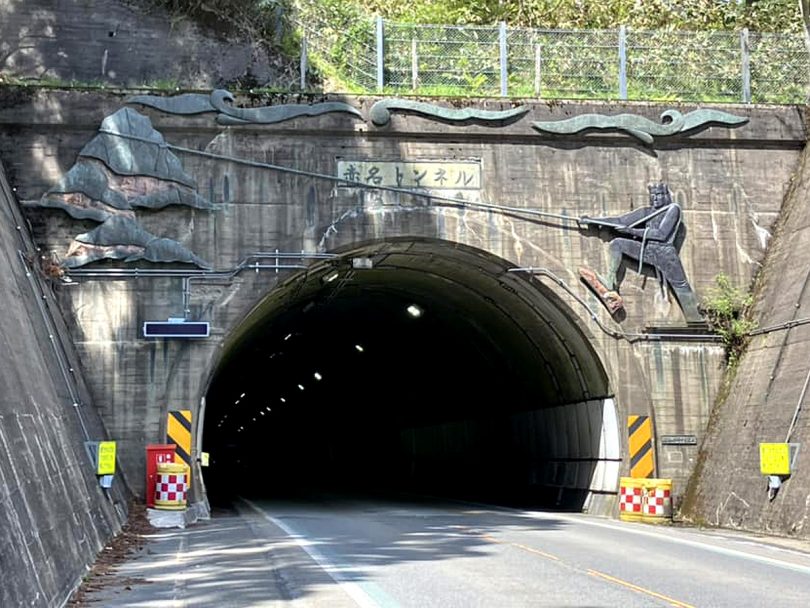

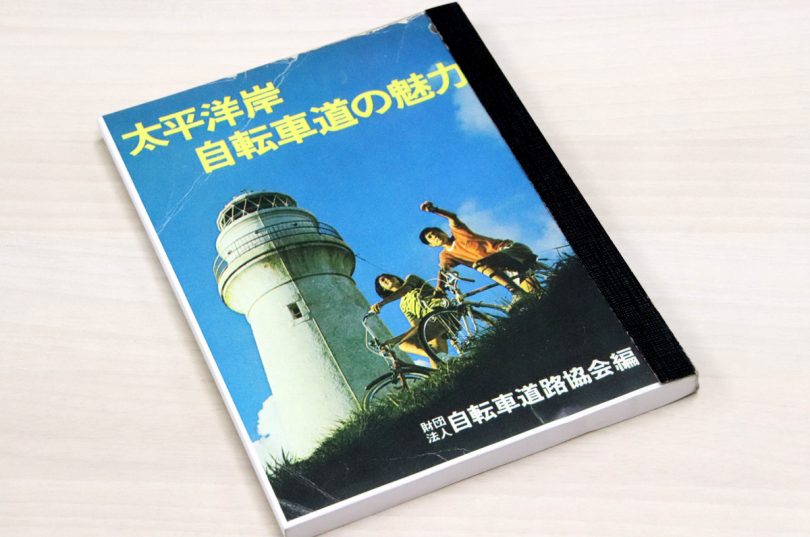

金籠:太平洋岸自転車道は壮大なロマンなんです。政治家も行政もサイクリストも、みんなのロマンなんです。構想は50年前からあって、ここにある「太平洋岸自転車道の魅力」という古い資料に書かれている言葉を読むと、表現は昭和チックなんですけど、そこに書かれていることって今私達が思い描いていることとまったく同じなんです。びっくりするくらい。

今私たちがパワーポイントで作っているような資料の内容を、この古い明朝体の活字で50年前に表現している。そしてそのロマンの道はずっと続いているんです。

岩田:時空を超えてつながっているんですね!

金籠:そう。でも一方で”旧”太平洋岸自転車道と”新”太平洋岸自転車道は、ルートこそ同じだけど考え方は変わってきている。その歴史がおもしろいんですよ。そのストーリー性の部分を感じてほしいですね。政治と行政と市民活動。それらが太平洋岸自転車道というひとつの長いルートのなかに、脈々と流れている。50年前にまさに日本をリードしていた方々が、今と同じ精神性で熱い思いをもっていた。それが形を変えながら1400kmというルートに結実したというのは、感動的だなと思います。そういうストーリーを走りながら感じてもらうのも、おもしろいんじゃないかと思います。こういうインフラ整備にはいろいろな人の汗と涙と、そして思いがその裏にあるんだってことを、少しでも知っていただけるとうれしいですね。

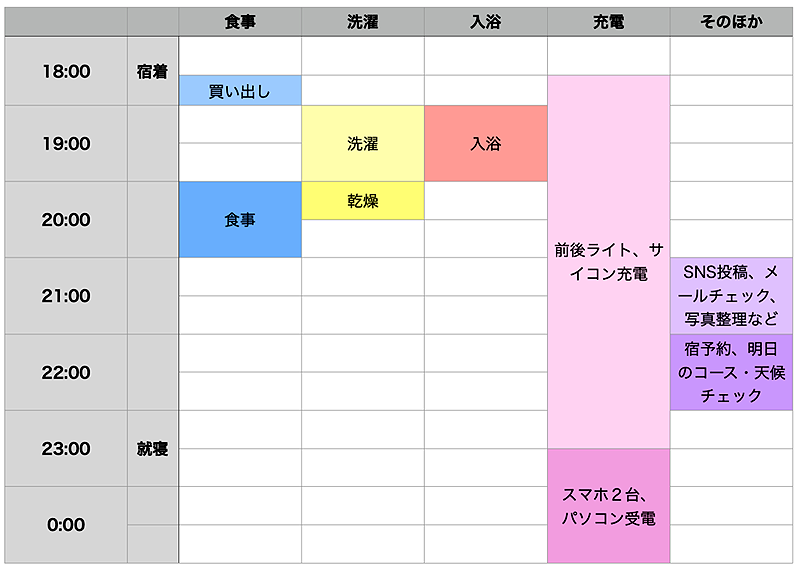

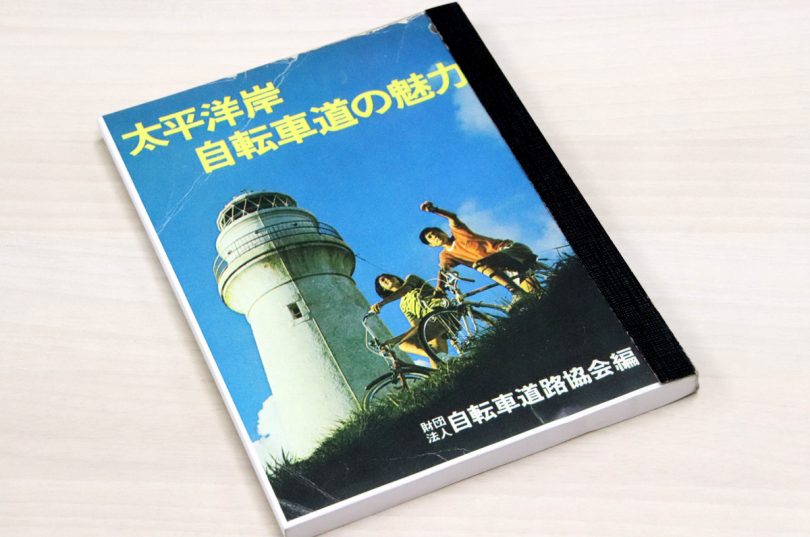

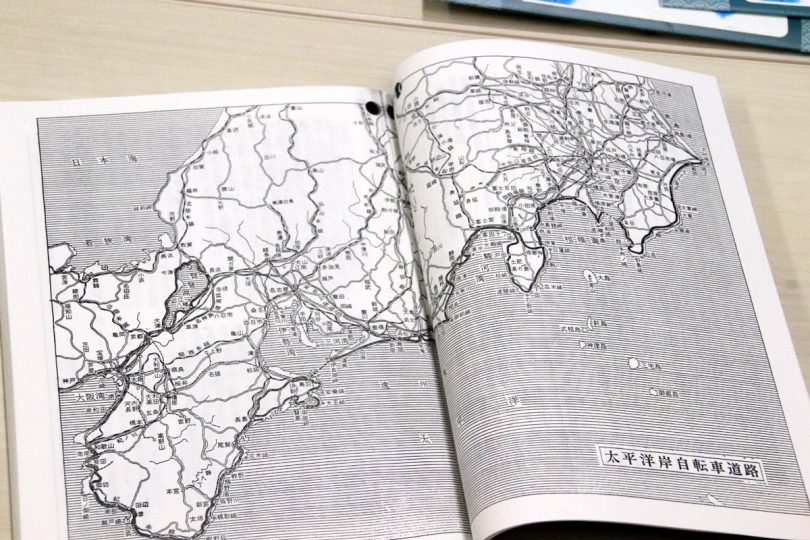

「太平洋岸自転車道の魅力」(財団法人日本自転車道路協会編)。1972年3月発行。A5判160ページ。関係者界隈では「古文書」と呼ばれている書籍。歴史小説「徳川家康」などで有名な作家の山岡荘八が2代目の自転車道路協会会長として巻頭言を記し、遠藤三郎も祝辞を寄せている。ただ遠藤はこの本の発刊も太平洋岸自転車道の着工も見ることなく1971年12月に没している

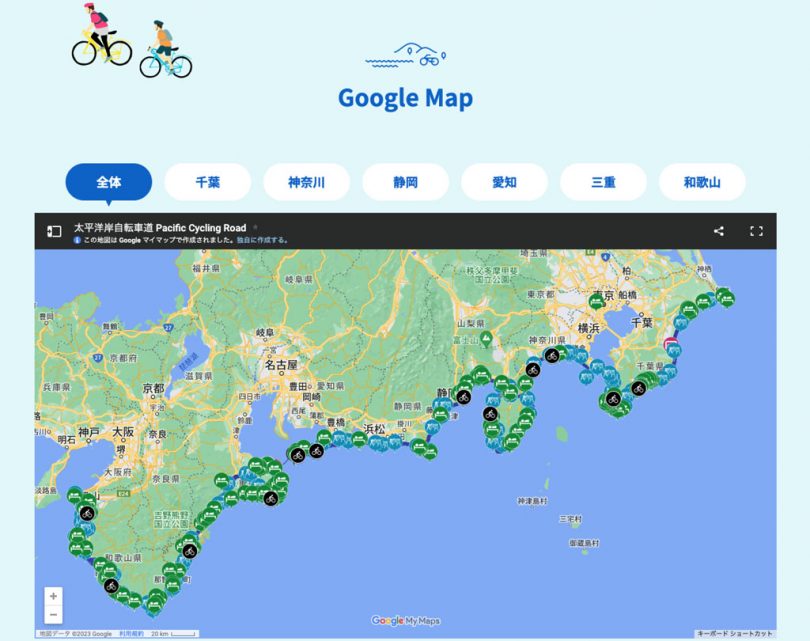

全日本一周自転車道構想

岩田:太平洋岸自転車道の起点は千葉県の銚子市、終点は和歌山市です。これはどうやって決まったんでしょうか。太平洋岸っていうことなら、北は仙台とか青森とか。なんなら北海道でもいいはずです。南も海を渡って四国を通って鹿児島まで行ってもいい。なぜ現在のルートになったんでしょう?

金籠:もともと昭和44年に提出された陳情書に書かれていた構想が、千葉県の銚子から和歌山の加太だったんです。そこから始まっています。

岩田:ナショナルサイクルルート指定に向けて終点を加太港にしたのは、地元で検討していくつか候補があって、そのなかから選んだというのはわかっているんですが。

金籠:こういうのは行政で一方的に決めるわけではなく、関係者でいろんな調整をしながら決めていくものです。もちろん利用者にとってわかりやすい場所にしたほうがいいですよね。銚子は千葉県のなかでも地理的にわかりやすいし、加太もゴール地点らしい要素や雰囲気を持っている。ルートをどうやって決めていくのかというのは、行政もそうですけど地域のユーザーの方などの思いや意見を聞きながら決めていくんです。当時の陳情書もそういうことでこのルートになったんではないかと思います。

「太平洋岸自転車道の魅力」にはルートの概略計画図が掲載されている。これによると伊豆や三重県はこのときからダブルルートで設定してある。また静岡県焼津市の手前はすでに大きく迂回したルート、和歌山県白浜は半島を回らないルートが設定されているほか、三重県の尾鷲から熊野は海岸沿いの国道311号が計画されていたことなどがわかり興味深い

岩田:「全日本一周自転車道構想」という言葉が、この「太平洋岸自転車道の魅力」に出てくるんです。そんな伸延計画やネットワーク化は予定されているんですか?

金籠:今のところ具体的な計画にはなっていませんが、大規模自転車道のときもそうだしナショナルサイクルルートもそうなんですけど、制度を作ったときに全国的なネットワークをきっちり作っていきたいねという思いはある。だから現状で打ち止めというわけではありません。ナショナルサイクルルート全体として、全国のネットワークを形成していくということは、方向性としては持っています。

岩田:全日本一周自転車道構想、すごく壮大なロマンだなと思っているんですが。

金籠:サイクリングルートはネットワークになってさらなる魅力を発揮するという部分があります。そういった意味ではこのロマンは今も脈々と生きているんです。各ルートの協議会のみなさんがハードとソフトとあとは連携をしっかりやって、どんどん広がっていくものだと思います。

50年前の壮大な夢が、今も時空を超えて続いている

太平洋岸自転車道はロマンの道だと力説する金籠さん。ますます太平洋岸自転車道に興味がわいてきました

矢羽根はルート案内ではない!?

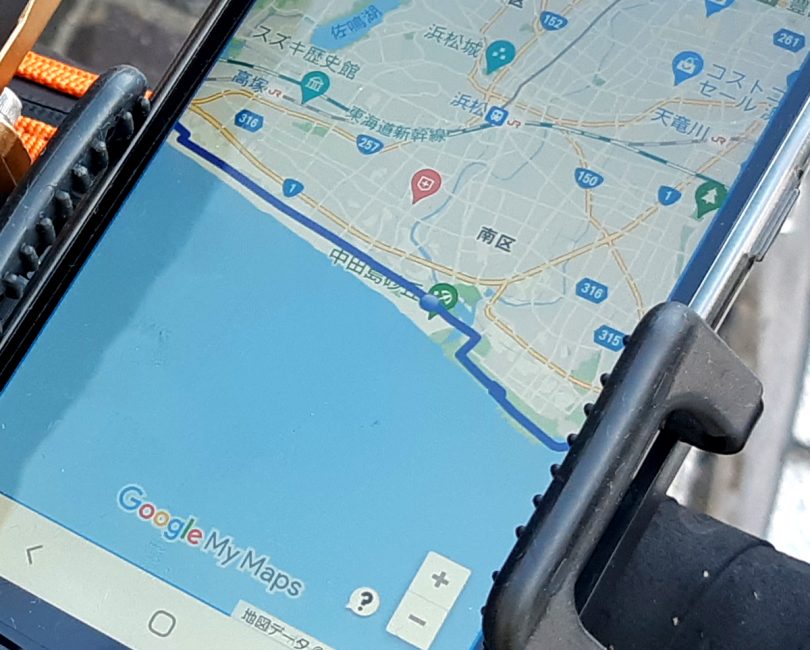

岩田:昨年全線を走ったときに、エリアによって矢羽根が小さかったり、色が変わっていたり、連続したミニ矢羽根があったりしました。こういう「珍種」の矢羽根が存在している理由を知りたいんですが。

金籠:道路の構造や道路標示っていうのはもともと法令で決まっているんです。でも法令で決められた道路標示などをよりわかりやすくするために法定外の路面表示というものもあって、それらは法令でガチガチに決めているんじゃなくて、道路を作るうえでのガイドラインがあるんです。自転車道などの自転車の通行空間に関しては「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」ってのがあって、そのガイドラインのなかに矢羽根(矢羽根型路面表示)やピクトグラムなどの基本的な考え方を示しているんです。色とか形とか大きさとか。ただそれは、道路や交通の状況、地域の実情に応じて表示内容などに工夫を加えることで、より一層の効果が期待できる場合には、それらの取組を妨げるものではなく、さまざまな応用もあり得るんです。

道路の基準については今でも標準的な考え方は国で決めているんですが、基本的には各地域の実情に応じて、県や市町の道路管理者のルールにおいて決められるようになっているんです。それと同様、太平洋岸自転車道も各地域の多様性をある程度ふまえた形になっている。矢羽根がすべて同じではないというのは、そういうところにも起因しているんです。

全国にはさまざまな矢羽根がある。これは太平洋岸自転車道から少しそれた静岡県湖西市の新居関所跡付近にある茶色の矢羽根。環境配慮型の色変わり矢羽根だ

岩田:太平洋岸自転車道の矢羽根って、全国で使われている一般的な矢羽根との見分けができなくて、コースミスする可能性があるんですよ。どうして同じ矢羽根にしちゃったのか、その理由が知りたいです。

金籠:もともと矢羽根型路面表示というのは、ルート案内のためのものではないんです。あくまで「ここは自転車が走るところですよ」ということをドライバーにも視覚的に注意喚起するものなんです。自転車は車道を走るものですが、それを確認的にドライバーに知らせる、もう一度認識してもらうという効果が矢羽根にはあります。だから矢羽根だけを頼りにしてずーっと沿って行けば迷わないという趣旨ではないんです。

岩田:ええっ!?

金籠:矢羽根はルート案内の機能を担わされているものではないんです。ルート案内は、たとえばここで曲がりますよとか、この先でこっちのほうへ行きますよとか、そういうのは路面の表示とか案内看板でやっています。だから矢羽根だけをたどっていけばずっとルートを行けますというシステムではないんです。

岩田:矢羽根に沿って行けばいいんじゃないのかー。

金籠:そうなんです。

矢羽根に沿って行けばいいというわけではなかった。矢羽根に罪はない

なぜダブルルートの部分があるのか?

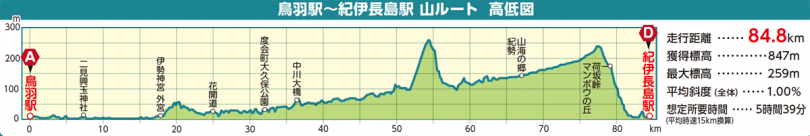

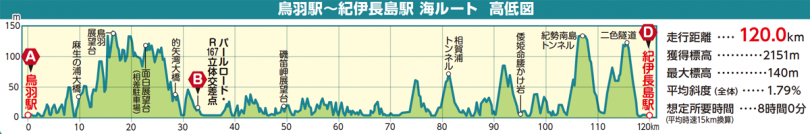

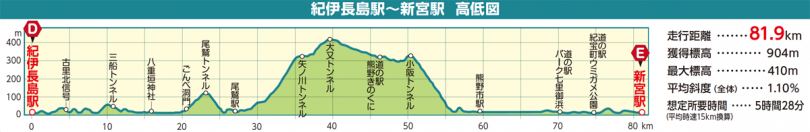

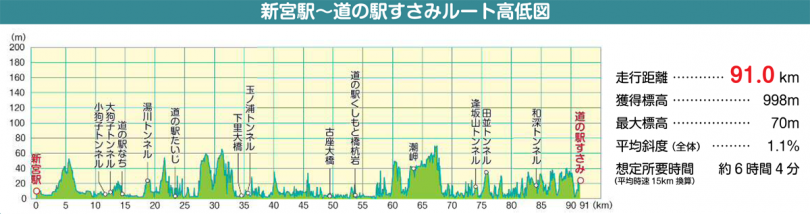

岩田:伊豆半島のショートカットや紀伊半島の「山ルート」「海ルート」とは別に、三重県の紀伊長島のあたりや愛知県の渥美半島や伊良湖などでルートが2つになっている部分が見られます。今後こういったダブルルートは増えていくんでしょうか?

金籠:増えるかどうかはわかりませんが、ダブルルートという選択肢はあります。みんなにそこを走ってほしいから1本のルートにするのか、両方のルートが魅力的だから両方設定するのか。いずれにせよ協議会で地域性や、公共交通とのアクセス性などを考えて設定していくものです。

岩田:たとえば愛知県の渥美半島は国道を行くルートと自転車歩行者専用道を行くルートがダブルになっていて、利用者にはどう違うのかがわかりにくいです。

金籠:そのあたりは引き続きご意見をいただいてそれをできる限りシェアして、よくしていきたいと思っています。

岩田:三重県の志摩エリアもダブルルートになっていますよね。でも志摩半島は御座白浜港から浜島港の間の航路がなくなり、志摩半島は往復しなきゃいけない。このルートに関して今後変更する可能性はありますか?

金籠:指定する我々の方から、これを変えてくださいとか変えるべきだとか言うことは基本的にはありません。たとえば、航路がなくなっていることを認識したうえで、じゃあこのルートをなくすかどうかというのはまず協議会のご判断になります。ここを往復してゆっくり楽しんでいただくとか、賢島へ行く別の定期航路もありますのでそちらを使っていただくとか、そういう楽しみ方もありますからね。

志摩半島先端の御座白浜港は航路がなくなり、ルートは行き止まりになっている

岩田:静岡県の掛川市の海岸沿い部分の自転車歩行者専用道がずっと工事中で、迂回路が正規ルートとなり、そこにも矢羽根が敷かれています。この迂回ルートは工事が終わると正規ルートではなくなるのか、それともダブルルートにして併用するんですか?

金籠:そこはサブルートとして残すかどうか、いま協議会で検討中です。基本的には整備が終われば本来想定されていたルートに戻ると思うんですけど、迂回路上の矢羽根を消すかどうかというのはまた別のご判断ですね。

この工事が終われば快適なサイクリングロードが整備されるはず

掛川の迂回路。ここはサブルートとして残されるのか?

危険なトンネルの対策は?

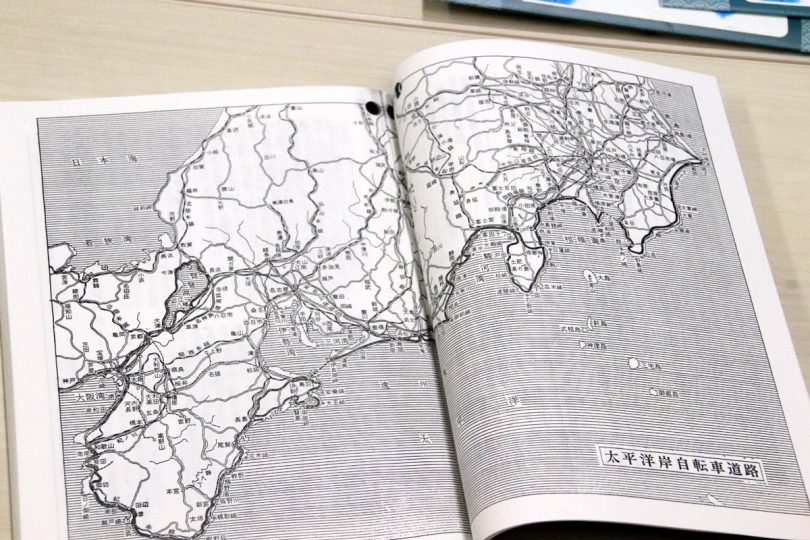

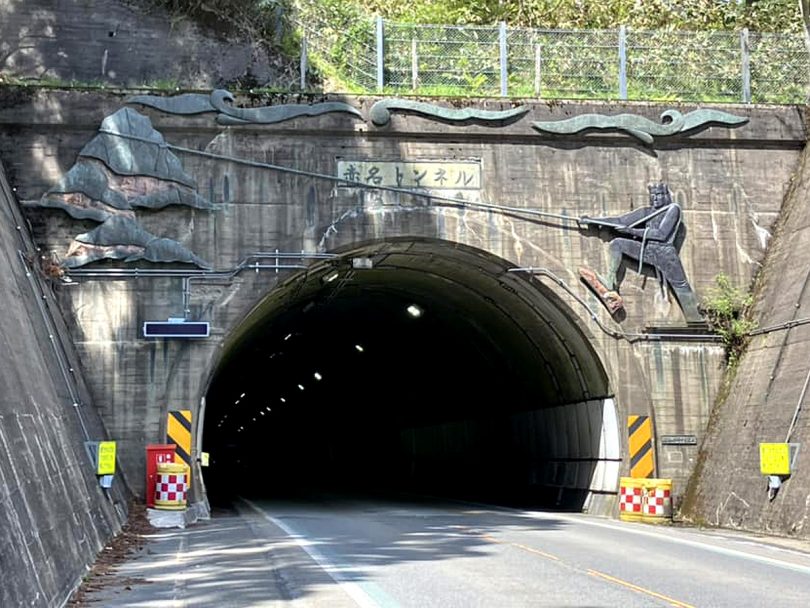

岩田:伊豆半島はトンネルが狭く、非常に危険な箇所が見られます。とくに東伊豆エリア。このあたりの対策は考えていますか?

金籠:太平洋岸自転車道は道が険しい部分にはトンネルも多く、我々も課題として認識しています。現状はトンネルの入り口に注意喚起の看板を置いたり、トンネルの照明を明るくするなどの対策をしています。照明はLED化することで明るくなるし、省エネにもなりコストも下がる。明るくなればクルマからの被視認性も上がるし、サイクリストも路面を見やすくなる。これが安心感と実際の安全につながる。そういうことを道路管理者の責任において少しづつ進めているという状況です。

伊豆半島東海岸には幅の狭い危険なトンネルが多い

岩田:以前、広島県の尾道から島根県の松江を結ぶ「やまなみ街道」ってとこを走ったときに、こんなトンネルがありまして。トンネルの入口にボタンがあって、それを押すと「自転車通行中」っていう電光表示が一定時間ピカピカ点滅するんです。これは素晴らしいなと思って。

金籠:おおーっ! ありがとうございます。勉強になっちゃいました。これなら道路を広げるよりお金もかからないし。

岩田:使うときだけ光るのでスマートだし。ご検討いただければ(笑)。

やまなみ街道の赤名峠にあるトンネル

「通行される方は下のボタンを押してください」とあり、上の電光掲示板に注意喚起の表示が点滅する

どんどん話題作りをしていくのが大切

岩田:最後に、これは個人的な感想でけっこうなんですが、太平洋岸自転車道のルートで好きなのはどこですか?

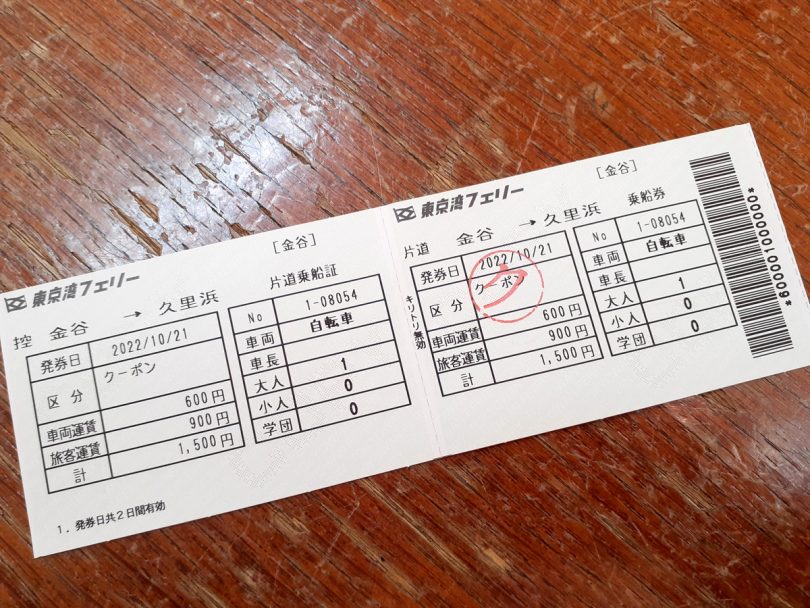

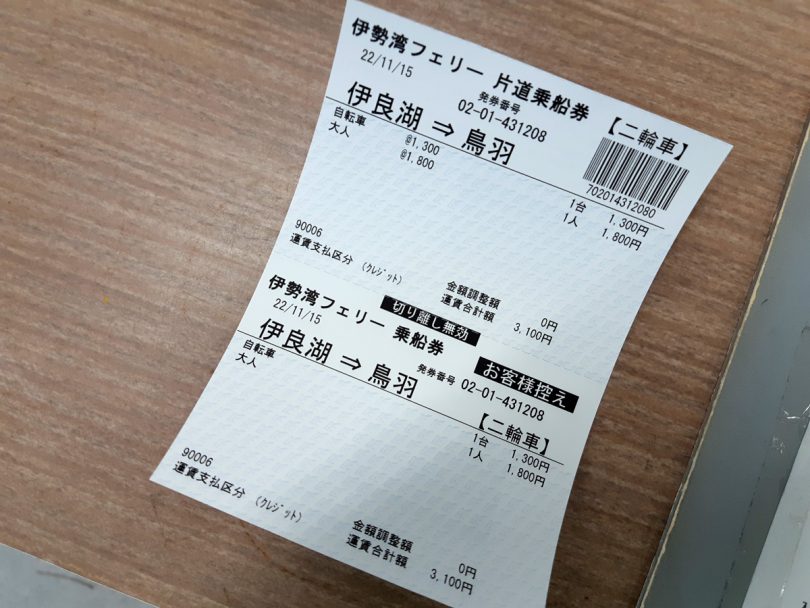

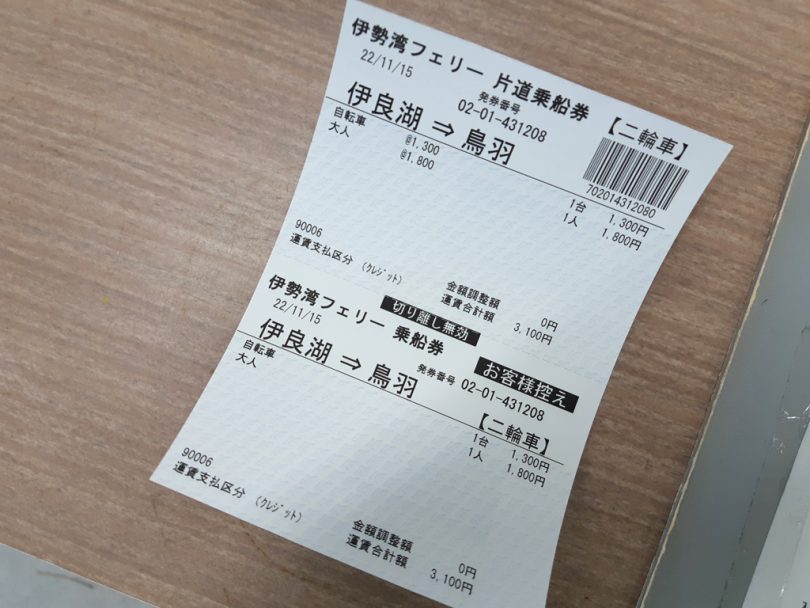

金籠:太平洋岸自転車道でおもしろいのは、ルート上にフェリー航路があることだと感じています。

サイクリストはルートを自分の轍でつなぐのが好きな人が多いけど、じつは船などを使うのも楽しいと思っていまして。走っていてだんだんフェリー乗り場が近づいてきて、そしてきれいな海でフェリーに乗って、着いた先でまた新しい旅を始めるというリセット感というか、そういうのが好きで。

東京湾フェリーが金谷港を出る。サイクリングの途中で船に乗るという特異な体験が心を躍らせる

岩田:ああ、わかります。サイクリングの途中で船に乗るのって非日常感があっていいですよね。

金籠:そう、高揚感があるんですよ。太平洋岸自転車道のまさに太平洋を全身で感じながら、その前後の海岸線の景色とかグルメとか人との出会い、そういうものを多様な交通モードを組み合わせながら楽しめるっていうのは、自分的にはハイライトだったりしますね。またそれができるのが太平洋岸自転車道のひとつの特徴ではないかなと思います。

岩田:フェリー会社に協力してもらって、フェリーの中に太平洋岸自転車道のマークとかつけましょうよ!

金籠:そういうことを協議会でどんどんやっていただくのはいいことですし、私もそういうのはうれしいです。ルート上で交通事業者さんと協力していくというのは非常に大事。そういうアイデアをどんどん放り込んでいただいて、各ルートの協議会が反映させていくようにしたいです。

岩田:フェリーが港に着いて、クルマ用のタラップがガーッて降りてきて、そこに矢羽根があったら感激しますよ。

金籠:はははは! そうです、そういうユニークな取り組みも、それをもって話題になればいいと思うんですよね。そうするとみなさんそこで写真を撮りたがる、すると情報が拡散されて利用促進につながる。そういうことを継続的に、矢継ぎ早にやるのが大事ですね。

岩田:走ってみて気がついたんですけど、太平洋岸自転車道やナショナルサイクルルートのマークがまっすぐになっていないところが2カ所あって。

金籠:え、ホントですか?

岩田:ひとつが富士川の橋の上。これはそのマークを正立方向から見ると、バックに富士山が見えるようになっている。もうひとつは袋井で、ナショナルサイクルルートのマークと太平洋岸自転車道のマークが海バックで写真を撮れるように並んでる。こういうのも話題としていいですよね。

静岡県の富士川を渡る新富士川橋。太平洋岸自転車道のマークが横を向いている。右手に富士山。これはここで写真を撮れってことだよね

静岡県袋井市にある撮影不可避スポット。後ろの柵をなんとかしてほしい

金籠:なるほど! それこそその地域が独自に話題作りをしているわけで。そういうところを取材してもらえれば、当該の担当者もニヤッとするんじゃないですか?

岩田:ははは! あと海沿いのルートで砂が溜まってる場所があるじゃないですか。そこで文句を言う人もいますけど、俺的には、おもしろい!って思うんです、こんなに溜まってるぞー!って。

金籠:堆砂問題ですね。我々としては申し訳ありません、という思いなんですけど、そういうふうに言っていただけると、それはそれでおもしろいのかもと思いますよね。であればそれをあえて魅力としてSNSで発信していただくのも良いと思います。実際にこの太平洋岸自転車道を知ってもらい、走ってもらって、それぞれの楽しみ方をしてもらい、それを発信していってもらう。そうすれば裾野がどんどん広がっていくと思うんです。我々も頑張ってPRしていきますが、全部網羅できるわけではないので、いろいろな人に発信していただきながら、その中から改善点なども吸い上げていければと思っています。

千葉県匝瑳市の海岸沿い 写真協力:太平洋岸自転車道をタンデムでつないじゃえプロジェクト

岩田:TABIRINも全力で協力させていただきますので、いっしょに太平洋岸自転車道を盛り上げていきましょう!

金籠:よろしくお願いします!

みんな太平洋岸自転車道を走りに来てねー!!

まとめ

TABIRINとしては異例の20回にもおよぶ連載の最後に、金籠参事官にインタビューするという、これまた異例の企画。編集者的には全体の構成として違和感があるかなと思ったけど、お話をうかがってほんとうによかったと思う。

とくに、50年前の先人の熱い思い、壮大な夢が実を結んだのが今のナショナルサイクルルートそして太平洋岸自転車道なのだ、というお話は感動的ですらあった。それを教えてくれた金籠さんにはほんとうに感謝です。6県をつないだ1400kmというロマンの旅路。それを味わいながら、またいずれ太平洋岸自転車道をじっくり走ってみたいと思う。

連載はこれで終了です。これまで読んでいただいたみなさん、ありがとうございました。このアーカイブがこれから太平洋岸自転車道を走る人たちの道標になれば、これほど幸せなことはありません。

|

執筆:岩田淳雄

愛知県出身、千葉県在住。

自転車雑誌「サイクルスポーツ 」「バイシクルクラブ」の編集長を歴任。現在は「ペダルプッシャー」を主宰し、サイクリングの啓発活動を展開しています。

https://pedalpusher.jp/ |

関連記事

今年も盛り上がったサイクルモード東京。日本最大級の自転車の展示試乗イベントが今年も開催され、多くの来場者でにぎわいました。自転車ブランドだけでなく、パーツや用品、さらに保険やサイクリングエリアの紹介、自転車メディアなど、自転車に関する多くのブースが出展され、ステージイベントとともに参加者たちを魅了しました。今年はeバイク関連の出展も多く、時代がどんどんシフトしていることを感じさせました。

今年も盛り上がったサイクルモード東京。日本最大級の自転車の展示試乗イベントが今年も開催され、多くの来場者でにぎわいました。自転車ブランドだけでなく、パーツや用品、さらに保険やサイクリングエリアの紹介、自転車メディアなど、自転車に関する多くのブースが出展され、ステージイベントとともに参加者たちを魅了しました。今年はeバイク関連の出展も多く、時代がどんどんシフトしていることを感じさせました。

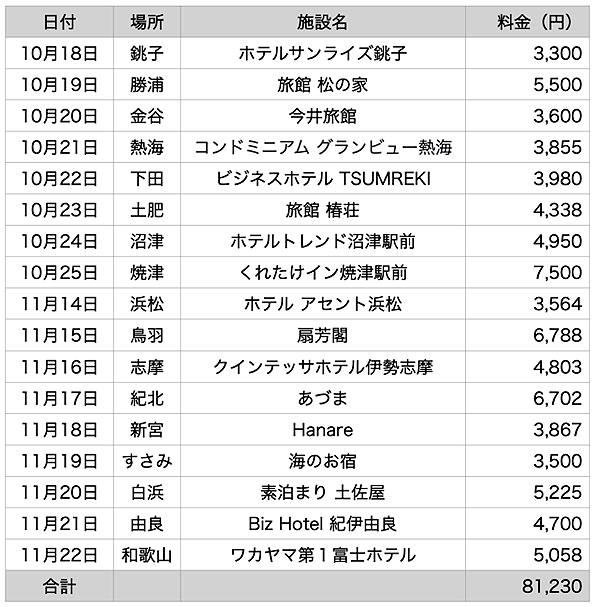

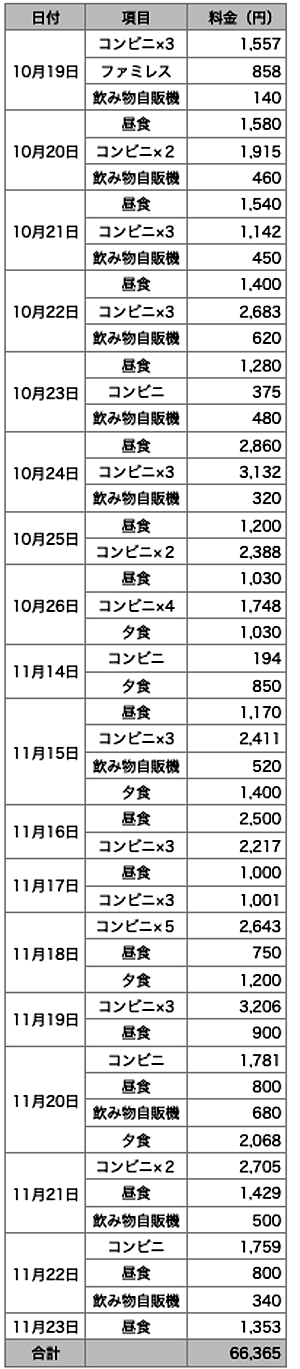

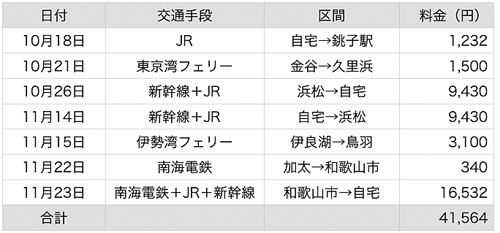

2022年秋にナショナルサイクルルートである太平洋岸自転車道を全ルートを実走調査した経験をもとに、その全容を紹介していくシリーズ。前回ついに実走レポートは和歌山市加太港にゴールしたわけだが、今回から装備や持ち物、費用、宿での過ごし方などを紹介する実用編(?)に突入。今回は実際に使用した機材や装備、携行品を紹介していこう。

2022年秋にナショナルサイクルルートである太平洋岸自転車道を全ルートを実走調査した経験をもとに、その全容を紹介していくシリーズ。前回ついに実走レポートは和歌山市加太港にゴールしたわけだが、今回から装備や持ち物、費用、宿での過ごし方などを紹介する実用編(?)に突入。今回は実際に使用した機材や装備、携行品を紹介していこう。

ところがその交差点を抜ける手前に右折の指示が

ところがその交差点を抜ける手前に右折の指示が

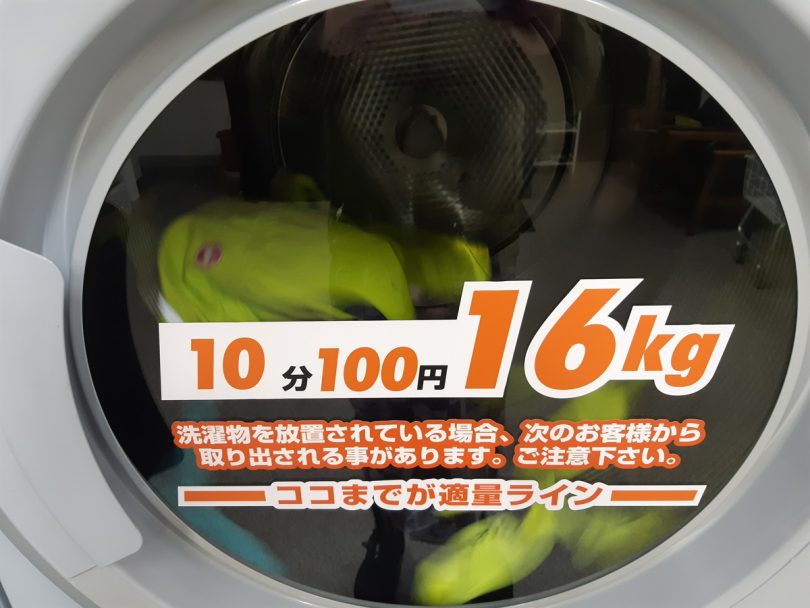

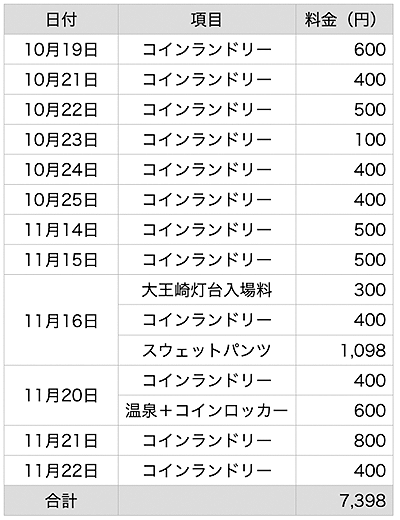

2022年秋にナショナルサイクルルートである太平洋岸自転車道を全ルートを実走調査した経験をもとに、その全容を紹介していくシリーズ。今回は岩田(筆者)が1,400kmを走破して実際いくらかかったのかを公開していく。それとともに、どんな宿でどんなふうに過ごし、どんなものを食べながら走ったのかも紹介しよう。

2022年秋にナショナルサイクルルートである太平洋岸自転車道を全ルートを実走調査した経験をもとに、その全容を紹介していくシリーズ。今回は岩田(筆者)が1,400kmを走破して実際いくらかかったのかを公開していく。それとともに、どんな宿でどんなふうに過ごし、どんなものを食べながら走ったのかも紹介しよう。