水戸駅の北口に広がるエリア。日本三名園の偕楽園や日本最大級の藩校だった旧弘道館のほか、水戸市のシンボルタワーである芸術館など、水戸を代表する観光地が点在します。また、水戸黄門(徳川光圀公)が愛したと言われる保和苑周辺のロマンチックゾーンでは、タイムスリップしたかのような昔懐かしい風景があります。

This area stretches out at the north exit of Mito Station. In addition to Kairakuen, one of the Three Great Gardens of Japan, and the former Kodokan, which was one of the largest domain schools in Japan, there are many tourist spots representing Mito, such as the Art Museum, which is the symbol tower of Mito City. Also, in the romantic zone around Howa-en, which is said to have been loved by Mito Komon (Tokugawa Mitsukuni), there is a nostalgic landscape that makes you feel as if you have traveled back in time.

千波湖周辺を散策したり、車が停められない所で写真を撮ったり・・・。水戸の魅力を発見してみましょう!

マップ詳細へ※オンラインの地図上でサイクリングルートが閲覧できるウェブサイト「ルートラボ」が2020年3月末でサービス終了したため、「bikemap」に変更したことで、bikemap内の距離や高低差に誤差が生じている場合がありますが、ご理解ご了承の程、よろしくお願いします。

水戸藩初代藩主徳川頼房公により、元和7年(1621年)徳川家康公を祀る神社として創建され、現在は徳川頼房公も祀られています。境内には頼房公を奉納した銅灯籠、徳川光圀公が造らせた常葉山時鐘、徳川斉昭公の考案による安神車(戦車)などが現存しています。

水戸藩の藩校として、水戸藩第9代藩主徳川斉昭公より天保12年(1841年)8月に創設されました。弘道館は国の特別史跡になっており、正庁・至善堂・正門の3か所は重要文化財に指定されています。敷地には約60種800本の梅が植えられ、偕楽園とともに梅の名所となっています。

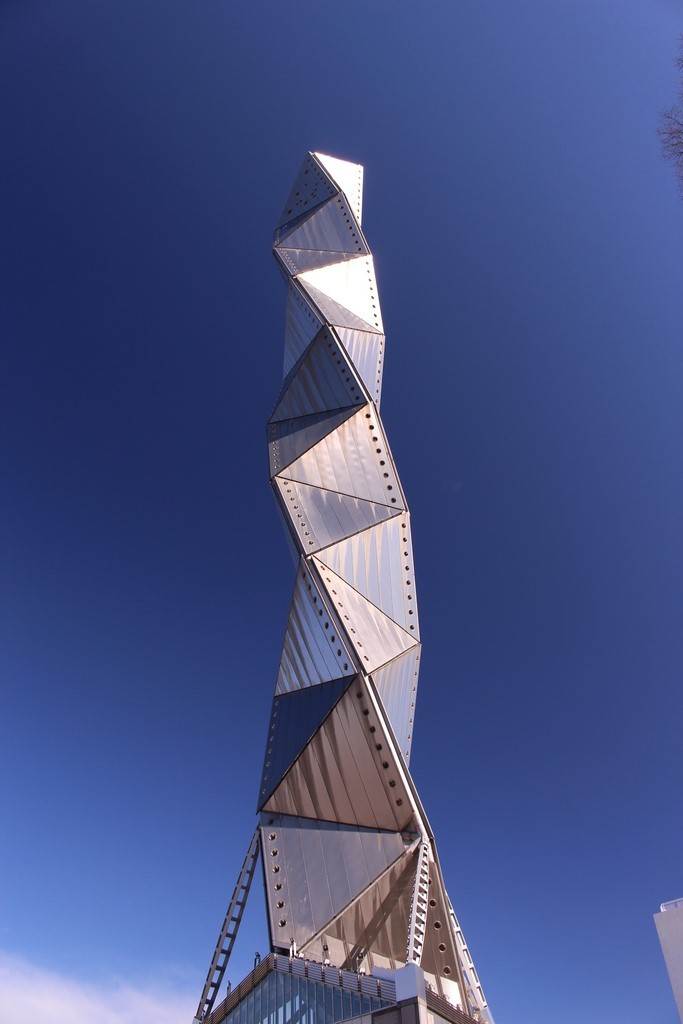

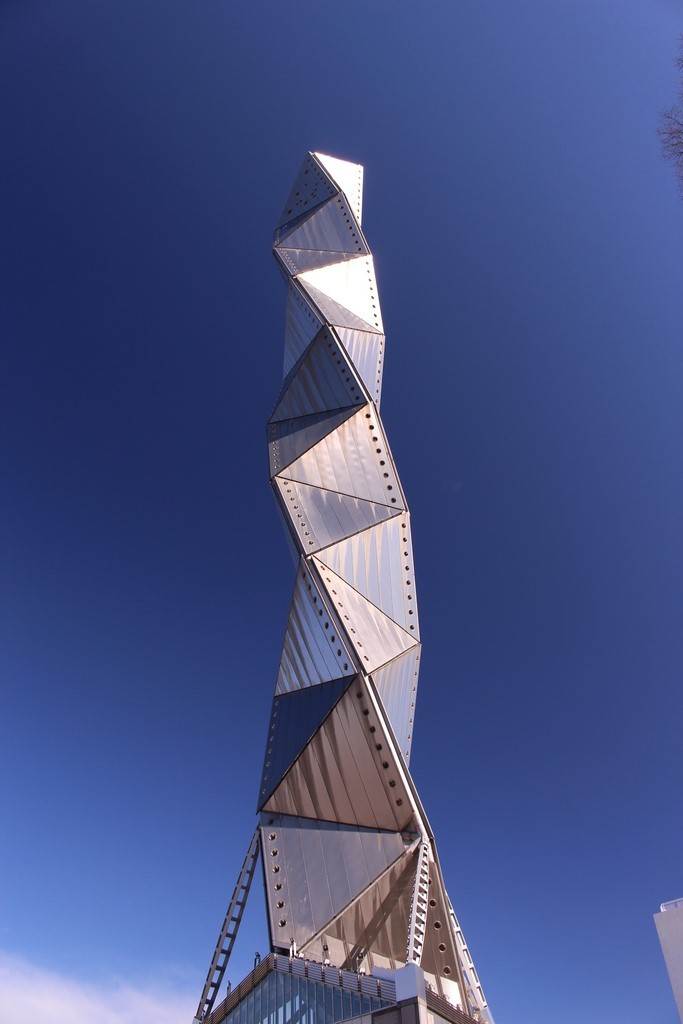

市制100周年を記念し開館した文化施設。音楽、演劇、美術の芸術活動が、それぞれの専用空間で繰り広げられています。また、100メートルのタワーからの眺望ができます。館内見学ツアー、ミュージアムショップ、レストランも利用できます。

茨城県の歴史に関する資料を収集保存。常設展は、県内の歴史を民俗・考古・古代・中世・近代の各部門に分けて展示しています。広い構内には明治14年(1881年)に建築の、八角尖塔のある旧水海道小学校本館などの建造物の文化財もあります。敷地内の銀杏並木の黄葉は見事です。

快楽園は、金沢の兼六園・岡山の後楽園とともに日本三名園のひとつに数えられ、天保13年(1842年)水戸藩第9代藩主徳川斉昭公によって造られました。園内には約100品種3,000本の梅が植えられ、芳しい早春の訪れを告げてくれます。2月下旬~3月「水戸の梅まつり」を皮切りに、桜、つつじ、秋には萩、初冬には二季咲桜と、花々が季節の移ろいを感じさせてくれます。

水戸藩を代表する第2代藩主徳川光圀公(義公)・第9代藩主徳川斉昭公(烈公)を祀る神社です。境内には戦災を免れた能楽殿などが残るほか、水戸学関係の資料や日本一の大きさがあると言われる陣太鼓などを展示した義烈館があります。

国指定重要文化財である本殿は建設当初のもの。平成10年に修復され、安土桃山の荘厳な輝きが復活しました。また、樹齢700年 葉の先に実を結ぶ「御葉付公孫樹(オハツキイチョウ)」は国指定重要文化財、拝殿及び幣殿・随神門が市指定有形文化財になっています。5月下旬からは50種5,000株を超えるアジサイが境内を美しく彩ります。

元禄時代、徳川光圀公が寺の庭を愛されて保和園と名付けたのが由来です。その寺の名は「大悲山保和院桂願寺」といい、水戸谷中の二十三夜尊と呼ばれ親しまれています。昭和初期に地元の有志により拡張整備され、名前も「保和苑」となりました。毎年6月には約30種6,000本のアジサイが園内を彩り、水戸のあじさいまつりが開催されます。

「義公」こと徳川光圀公(水戸黄門)は寛永5年(1628年)に家臣三木仁兵衛之次の屋敷で生まれ、4歳まで三木家の子としてここで養育されました。現在この地に水戸黄門神社(祀堂)がたてられています。