健脚サイクリスト向けのコース。本マップの推薦コースでは最も距離が長く、しかも大半が山道ゆえにキツい坂も多いので、初級者にお勧めできるコースとは言い難いが、茶畑が描くストライプ模様が山腹から山頂へ続く茶園の景観と古い集落をいくつも廻り、磨崖仏・石仏や石塔、あるいは国宝・重要文化財級の仏像・建築・寺宝を蔵した古刹など、山城地方のお茶・宗教・歴史文化の魅力が盛りだくさん。途中の休憩には「道の駅」的な農産物直売所に寄り、ぜひ抹茶や煎茶で一服を。このコースを走る体験を通じて山城地方の文化的魅力の真髄に触れた事を実感していただきたい。

A course for healthy cyclists. The recommended course on this map has the longest distance, and since most of it is a mountain path, there are many steep slopes, so it's hard to say that it's a recommended course for beginners, but the striped pattern drawn by the tea plantation goes around a number of tea garden landscapes and old villages, and there are plenty of attractions of tea, stone Buddha, and stone pagodas, or ancient temples that hold Buddha statues, architecture, and temple treasures in the Yamashiro region. For a break along the way, stop by an agricultural products direct sales place that looks like a “roadside station,” and be sure to take a break with matcha or sencha. I want you to feel that you have come into contact with the essence of the cultural appeal of the Yamashiro region through the experience of running this course.

お茶のふるさと「山城」は、13世紀に栄西禅師が宋から伝えた茶の栽培法を、明恵上人が宇治にもたらして以来、約800年にわたって製茶技術の工夫と品質の向上・生産の拡大によって日本の茶文化を支えてきました。そして、独特で美しい茶畑、茶問屋、茶まつりなどの代表例が優良な状態で揃って残っている日本で唯一の場所です。この一連の物語(ストーリー)が日本遺産「日本茶800年の歴史散歩」~京都・山城~として認定されました。

マップ詳細へ※オンラインの地図上でサイクリングルートが閲覧できるウェブサイト「ルートラボ」が2020年3月末でサービス終了したため、「bikemap」に変更したことで、bikemap内の距離や高低差に誤差が生じている場合がありますが、ご理解ご了承の程、よろしくお願いします。

宇治川を見下ろす高台に位置する茶園茶を愛した将軍足利義満は湯屋谷から「大福茶」の茶種を宇治に移して茶園を開かせ、七ヵ所の茶園を特に指定し、「宇治七名園」とした。奥ノ山茶園はそのうち唯一現存する茶園。国重要文化的景観。

宇治市街から山一つ越えた谷間は平安後期に藤原寛子が金色院を建てた頃から開け始め、江戸時代以降は良質の茶の生産地となった。現在も天然の葦簀と稲葉で遮光する、本質覆下栽培が行われている。府重要文化的景観登録。

JA京都やましろの直売所。地産のお茶新鮮な野菜・食材・米加工品などを販売。喫茶コーナーでは抹茶玉露宇治茶スイーツなどが人気。

鷲峰山の北麓。永谷宗円が煎茶の製法を編み出した地は現在でも製茶が盛んな地区で、煎茶の農家と問屋により集落が形成され、宗円の生家跡や、その業績を顕彰した「茶宗明神社」がある。地名の由来は710年に温泉が湧き出て、各寺院で湯屋を設け、湯治入浴させたことからと伝えられる。

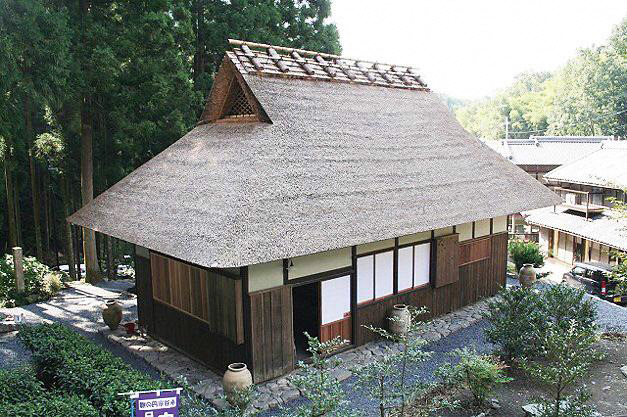

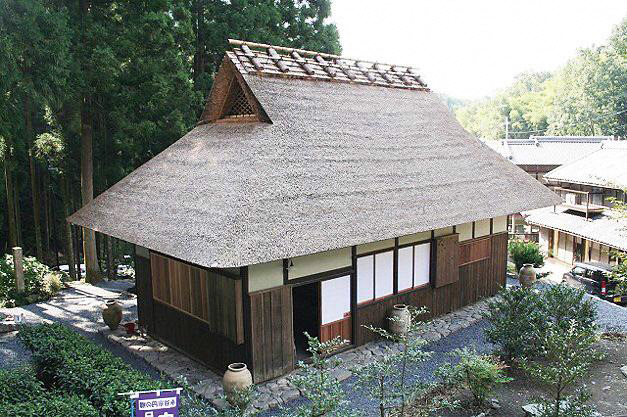

1738年、永谷宗七郎義弘(宗円)は15年間の研究の末に、茶芽を湯に蒸して手揉みで火に焙る製法を考案。その芳香豊かな茶は全国に広まり、現在の煎茶の原型となった。再建された茅葺の建物内部には焙炉が展示され、映像で茶の製法を紹介。座敷で煎茶を一服味わえる。土日は見学可、平日は要事前予約。

和束茶地産野菜・工芸品など、和束の特産品アンテナショップ。扱う和束茶は150種以上。レンタサイクルあり。観光案内所としても便利。

三上山の中腹にある真言宗の山寺。1208年に解脱上人貞慶が再興。国宝の五重塔は1214年建立、あざやかな朱塗り。境内から瓶原木津川を一望できるが、寺までの道は急坂なのでご注意を。12月18日には中風封じの大根炊きが行われる。

本堂の九体阿弥陀如来坐像(国宝)は平安末期の浄土信仰を伝える様式で、かつては30ヵ寺ほどにあったが、現存はこの寺のみ。

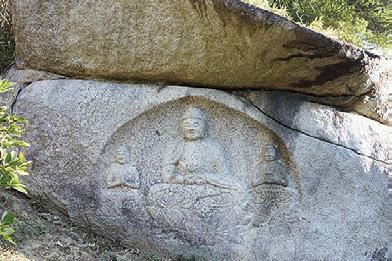

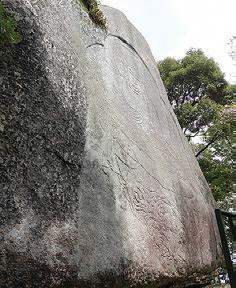

浄瑠璃寺岩船寺隋願寺跡周辺のエリアは磨崖仏を主に石仏や石塔が数多い「石仏の里」。鎌倉~吉野朝時代の作品が多い。当時の民間信仰をしのびつつ、自転車を降りて歩きたい。

別名「あじさい寺」の通り、紫陽花の名所として有名。行基が開祖と伝わる山寺。本堂は1988年に再建。山門傍の船型岩は僧が沐浴に使ったもの。

白鳳時代創建と伝わる古刹。境内に磨崖石仏・石塔が多数。また寺から笠置山頂をめぐる山道沿いには巨石奇岩が点在し、それらをめぐる「石の旅」も面白い。